セミナーレポート(整動鍼 張力連綿編)「コリの連続性と規則性を探せ」

代表の栗原誠です。

昨年(2024年)12月15(日)〜16日(月)に整動鍼の臨床「張力連綿編」が開催されました。

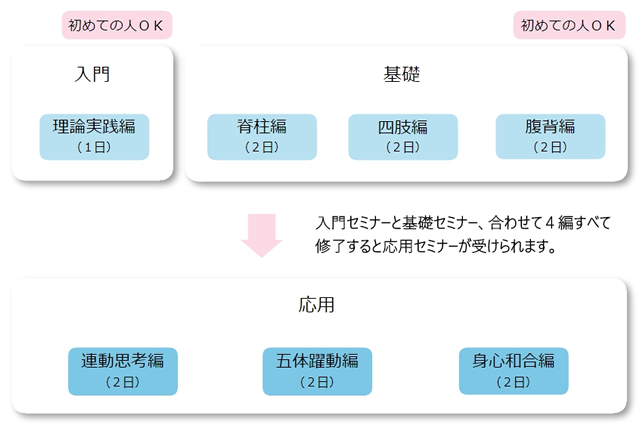

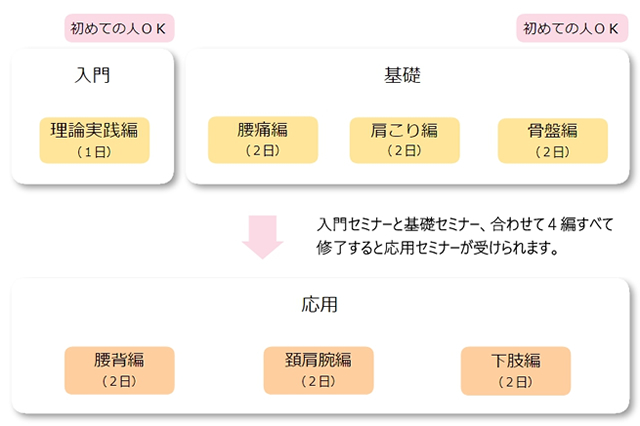

この張力連綿編は、基礎、応用につづく臨床に位置します。ここまで到達している鍼灸師は、間違いなく整動鍼の効果に手応えを感じています。決してこれまでの編で効果を感じられなかったわけではありません。むしろ、すでに多くの結果を出している鍼灸師ばかりです。では、なぜあえて上位のカテゴリを学ぶのでしょうか。

整動鍼が描いている人体の姿を記しますので、すでに整動鍼を学んでいる人も、これから学ぼうとしている人も、ぜひお付き合いください。

人体というのはいかようにも観ることができます。感じるままに人体の情報を受け取ることもできます。とはいえ、医学ともなれば自由気ままではいけません。それぞれ違っていたら情報を共有できないからです。視点をしばることによって、情報を共有でき再現性を確認し合うことが可能になります。

個人の中に持つ自由な視点を否定する意図はありません。それぞれの視点があってよいのです。ただし、共有できるものを同時に持っていなければ独りよがりなものになってしまいます。仮にその人のパフォーマンスが秀でていても言語化できなければ継承は困難です。

このように考えてみると、制約になってもそれ以上に得られる恩恵が大きいことが理論の条件です。もう一つ加えるなら、誰でも検証できる必要があります。

整動鍼が提唱する共通言語は張力です。全身に張力が張り巡らされていて、その張力が常に最適化されるように人体は設計されているという人体観です。流れを整えようとする経絡学説は異なる切り口です。

もっともシンプルな張力は筋肉の起始と停止の間に生じるものです。実際の体ではそんなに単純ではありません。起始停止以外にも張力は発生しています。コリ感がその代表例です。コリ感は起始停止のみに生じるものではありません。そのちょうど中間に生じることもあります。コリやすいところは起始停止に関係なくあります。

こうしたコリやすいところは、張力の起点になっていると考えられます。起点がなければ張力が発生しませんから、コリは張力を生み出す上で重要なポイントであると言えます。ただ、そのコリが強すぎてしまうと、動きを制限する原因となってしまうので、適度な緊張が重要なのです。

度を超えた緊張をコリ感として認識していると考えるのがわかりやすいでしょう。

コリという緊張の起点が動くために必要ならば、そのコリには連続性と規則性があるはずです。動きのパターンと重なっていないとおかしいわけです。コリの規則性を明らかにして臨床に活用しようというのが整動鍼のコンセプトです。張力は人体に編みのように張り巡らされているわけです。その網全体をテーマにしたのが、この張力連綿編です。

たとえば、手の緊張が体幹に伝わり、そこから足に伝わり…と緊張は伝わっていきます。そのルートを紐解いていくのです。

セミナーは、いつも通りやわらかい雰囲気でした。臨床編ともなると受講者も受け慣れていますし、受講者同士が仲良くなっています。いろいろな人から楽しいと言っていただけます。私も楽しいひとときを過ごすことができました。

またね。

2025年2月10日カテゴリー:セミナーレポート